香港每年大約180名兒童患上癌症,根據香港兒童醫院血液及腫瘤科2023年數據,神經母細胞腫瘤約佔兒童癌症病例的4%,位列本地十大兒童癌症之一。惟此病的初期症狀不明顯,且幼童難以清楚表達不適,大大增加早期診斷的挑戰。然而,家長仍可通過觀察一些異常徵狀,如持續發燒或腹部腫脹,及早發現問題,從而可以及早治療。

主持: 神經母細胞腫瘤是兒童常見的腫瘤,今天請來養和兒童血液及腫瘤科專科醫生李志偉醫生,探討這種兒童癌症。李醫生,請問甚麼是「神經母細胞」?

醫生: 神經母細胞是一種尚未發育成熟的神經細胞,未完全分化成具有特定功能的細胞。它屬於自主神經系統的一部分,負責調節心跳、腸胃蠕動等非自主活動,與感知痛覺、冷熱或控制肌肉的體感神經不同。神經母細胞腫瘤多見於兒童,因為這類細胞在成人體內幾乎不存在,大多數病例也發生在小朋友身上。

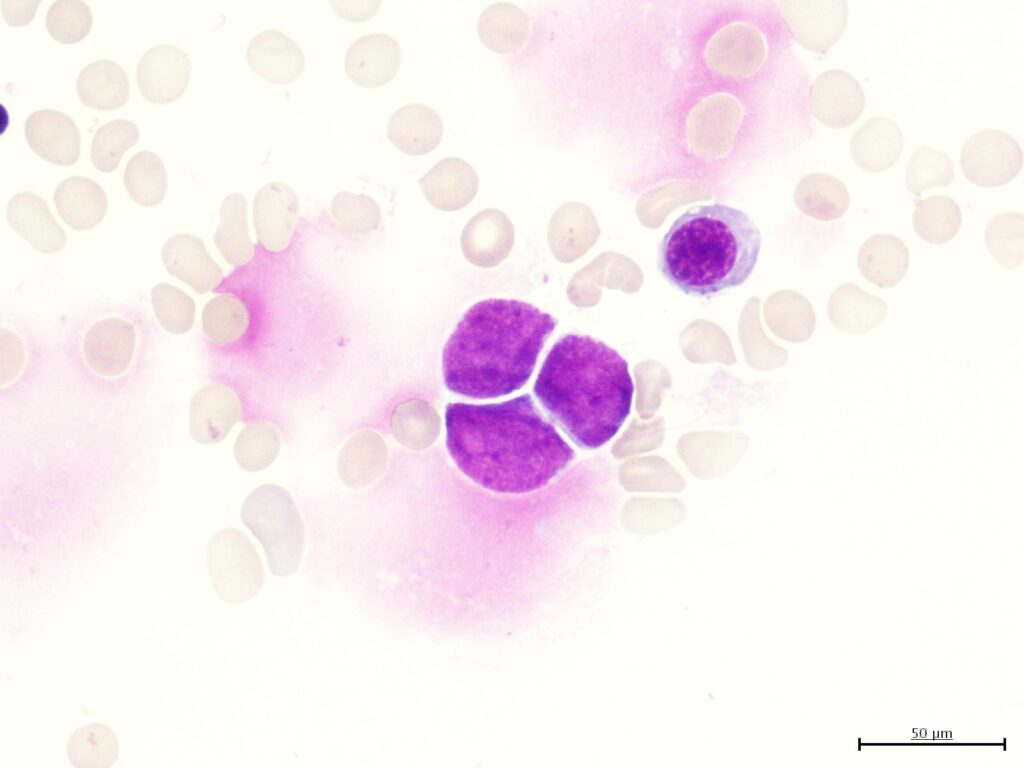

擴散至骨髓的神經母細胞腫瘤。(圖片由李志偉醫生提供)

主持: 神經母細胞腫瘤怎樣在兒童體內形成?

醫生:兒童神經母細胞腫瘤的成因尚未明確,可能與發育過程有關。目前的研究顯示,它與環境因素如吸煙、飲食或懷孕過程無關,因此很多病例的成因仍是未知。

主持: 神經母細胞腫瘤通常在兒童哪個年齡階段發現?常見於哪些身體部位?

醫生: 神經母細胞腫瘤通常在一至六歲的兒童中發現,但新生兒也有可能患病。腫瘤最常出現在腎上腺,這是交感神經的主要分布區域之一,而交感神經沿脊柱兩側分布,因此腫瘤有可能出現在頸部、胸腔、腹部和盆腔等靠近脊柱中線的部位。

主持:我曾採訪一位醫生,他提到有孩子因反覆嘔吐輾轉求醫,最終才確診為神經母細胞腫瘤。這是由於疾病本身難以發現,還是家長的警覺性不足,錯過了早期治療的時機?

醫生:神經母細胞腫瘤是一種罕見的癌症,每100萬名兒童中僅約十宗病例,即使經驗豐富的醫生也可能從未遇過。這種疾病難以早期確診,這並非家長或醫生的過失,而是因為其症狀不易察覺。而目前醫學界針對此症的重點是研發更有效的治療方案,以提高患者康復的機會,而非如應付成人癌症般著重預防。

主持: 若小朋友不幸患上神經母細胞腫瘤,但無法清楚表達不適,家長可如何察覺異常情況?

醫生: 兒童往往無法清楚表達症狀,這使得早期診斷具有挑戰性。根據臨床觀察,神經母細胞腫瘤的常見症狀包括:

持續數週的反覆發燒;

腹部逐漸腫脹,甚至可觸摸到硬塊;

若腫瘤已擴散,可能出現骨骼疼痛、跛行或拒絕行走。

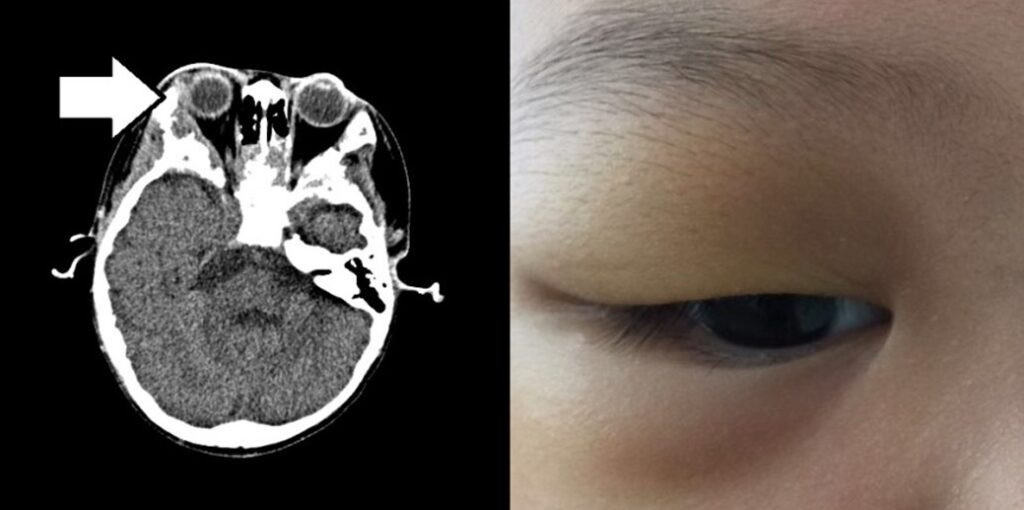

李醫生表示,神經母細胞腫瘤若轉移至眼部附近,患者或會出現俗稱「熊貓眼」的症狀,這是該病的特殊症狀之一。電腦斷層掃描圖像顯示,患者眼眶處(白色箭咀示)已出現變化。(圖片由李志偉醫生提供)

主持: 除了發燒或腹部腫脹,患者會有明顯的疼痛或食慾減退嗎?

李醫生:食慾減退確實常見,但症狀通常較輕微,不易引起家長警覺。持續高燒也是個明顯警號,但要確診神經母細胞腫瘤,需通過複雜的檢查和醫生的仔細判斷。腹部腫脹一般不會引起疼痛,除非腫瘤壓迫到腸胃等器官,才可能出現腹痛。因此,早期發現這種腫瘤確實相當困難。

主持:臨床上,患者確診時多數是早期還是晚期?

醫生:統計顯示,約六成病例在確診時已屆第四期,即腫瘤已擴散到身體的其他部位;僅三至四成病例屬於早期。早期與晚期神經母細胞腫瘤的表現截然不同,例如,三至四個月大的嬰兒診斷出的腫瘤通常為局部性,進展較緩慢,擴散風險低,有些甚至可能自然消退而無需治療;三至四歲時發現的腫瘤往往已快速生長,並轉移至骨髓、骨骼或肺部等器官。

主持:目前針對神經母細胞腫瘤有何治療方案?

醫生:治療方案因應病情分期而異,而病情分期又取決於患者年齡、腫瘤發病位置、有沒有轉移和腫瘤基因突變的因素。早期局部性腫瘤治癒率高,部分病例的腫瘤甚至可能自然消失。第一或第二期患者通常僅需手術,若術後仍有殘餘腫瘤,會輔以少量化療,治癒率接近100%。對於第四期已擴散的病例,治療較複雜,需綜合化療、手術、放射治療或近年較新的免疫治療,以提升治癒機會。

在香港等醫療先進地區,標準治療的總長期生存率約為五成,若能及早治療,對症下藥,生存率可達七成。若不幸地,腫瘤復發或初始治療效果不佳,便會使用第二線治療,採用新型化療藥物、免疫治療,或正臨床試驗中的標靶治療和細胞治療。整體而言,治療前景已比過去更為樂觀。

主持:治療後是否需長期覆診?會否增加後遺症或第二種癌症的風險?

醫生:長期覆診和監察至關重要。我們在治療神經母細胞腫瘤時,注重與患者家庭建立長遠關係,因為很多後遺症或發育問題未必會立即顯現,而是隨孩子成長逐漸浮現。

後遺症分為短期與長期兩類。短期後遺症如化療或電療引起的嘔吐和腸胃不適較常見。長期後遺症中,家長最關心的是導致第二種腫瘤的風險,雖然發生率僅約1%至3%,但仍需高度警惕。

此外,電療和化療可能對心臟、腎臟、聽覺系統等器官造成長期影響,因此需要定期檢查。鑒於兒童在成長過程中,無論是體型、活動、肢體的靈活性、語言和人際溝通的技巧,都不斷隨着年齡而發展,生理和心理上的障礙有時會幾年後才會出現,因此,定時的身體 檢查很重要。

主持:神經母細胞腫瘤難以預防,其他兒童癌症是否可以預防?

醫生:部分兒童癌症確實可以通過預防措施降低風險。首先,肝癌在東南亞較為常見,與乙型肝炎密切相關。為新生兒接種乙型肝炎疫苗不僅能預防肝炎,還可顯著降低肝癌風險。香港和台灣較早推行此疫苗,肝癌發病率已明顯下降。其次,雖然子宮頸癌並非兒童癌症,但通過在兒童期接種HPV疫苗,有助降低成年後的子宮頸癌風險。此外,培養健康生活習慣,如不吸煙、避免暴飲暴食,也有助於降低日後患上肺癌和大腸癌的風險。我們作為兒科或腫瘤科醫生,會積極教育家長和孩子遠離這些風險因素。

主持:感謝李醫生詳細分享!家長確實應從日常生活習慣著手,好好保護孩子。希望日後有機會再邀請李醫生討論其他兒童健康話題。

李志偉醫生於《新加坡醫學雜誌》發表的神經母細胞腫瘤論文:

Lee, A. C.-W., Chui, C. H., Kwok, R., Lee, K. S., Fong, C. M., & Wong, W. H.-S. (2023). Treatment and outcomes of high-risk neuroblastoma in Southeast Asia: A single-institution experience and review of the literature. Singapore Medical Journal, 64(5), 319–325. https://doi.org/10.11622/smedj.2021164