北區名校香港道教聯合會鄧顯紀念中學,除了在學業成績上表現出色之外,它還以深厚的中國文化底蘊著稱。今集《教育+KK校長室》 津中系列,嘉賓主持、津貼中學議會主席李伊瑩與主持人KK.Hou 走入鄧顯紀念中學,與黃信德校長大談教學之道,更談及疫情之後學校遇到的挑戰與機遇。

生命教育融合中華文化

作為一所道教學校,鄧顯紀念中學以「明道立德」為校訓。黃校長表示,明道不僅僅是指學習課本知識,更希望學生們能夠明白世界的道理。立德的核心理念簡而言之,就是希望學生們能夠成為善良的人,做好自己,最終能夠為他人、社會和國家做出貢獻。他們「這個四字校訓已經明確表明了學校的兩個主要價值觀,一是讀好書,二是做好人,並幫助世界。」

學校提供生命教育課程,融合了中華文化,主要涵蓋道家哲學思想和一些寓意深遠的小故事,發展成一個有規律的課堂。每個循環中,學生們有兩堂課來了解中華傳統價值觀。學校每月還設定德育主題,例如九至十月的主題是立志,讓學生們不僅僅在課堂上認識德育,而是透過各種不同的活動、講座或班會活動來反思自己,使自己變得更出色。

通過多元德育活動自省

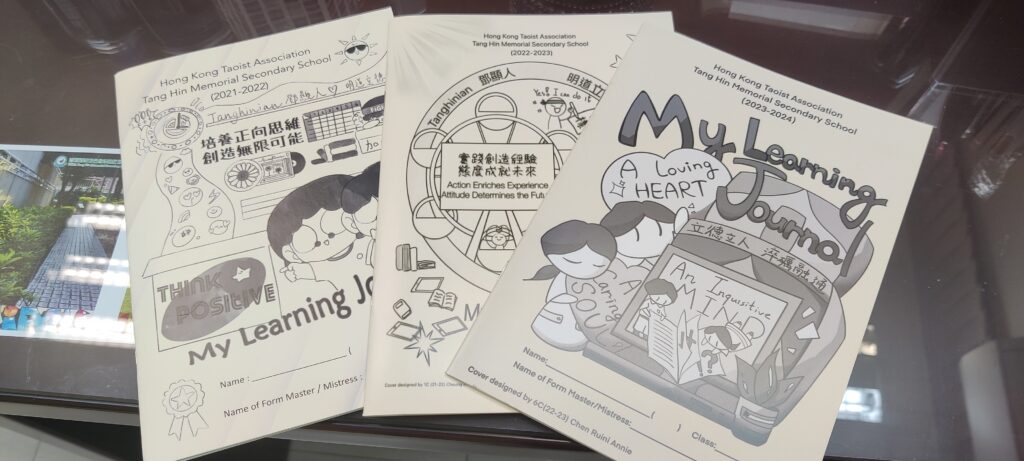

為了配合德育主題活動,學校還設有名為《My Learning Journal》(我的學習日誌)的書籍,供學生們進行反思和繪畫。學校將正向教育和這些價值觀融合在一起,因此學校在中華文化中選擇了30個價值觀,希望學生們在不同的月份進行反思,從而使自己變得更好。

黃校長認為正向教育需要給予學生更多的聯繫和意義,因此通過多元化的活動,如講座、攤位遊戲和戶外活動,讓學生們更容易理解這些價值觀。學校還在年底舉辦一些獎勵活動,以表揚學生的努力。

李主席回應指,每所學校在培育德育課程方面都有其校本獨特的方法,有些可能稱為班主任課,有些可能是宗教課等等。「每所學校一定會找出一些他們認為很重要的核心價值觀來培育學生。」

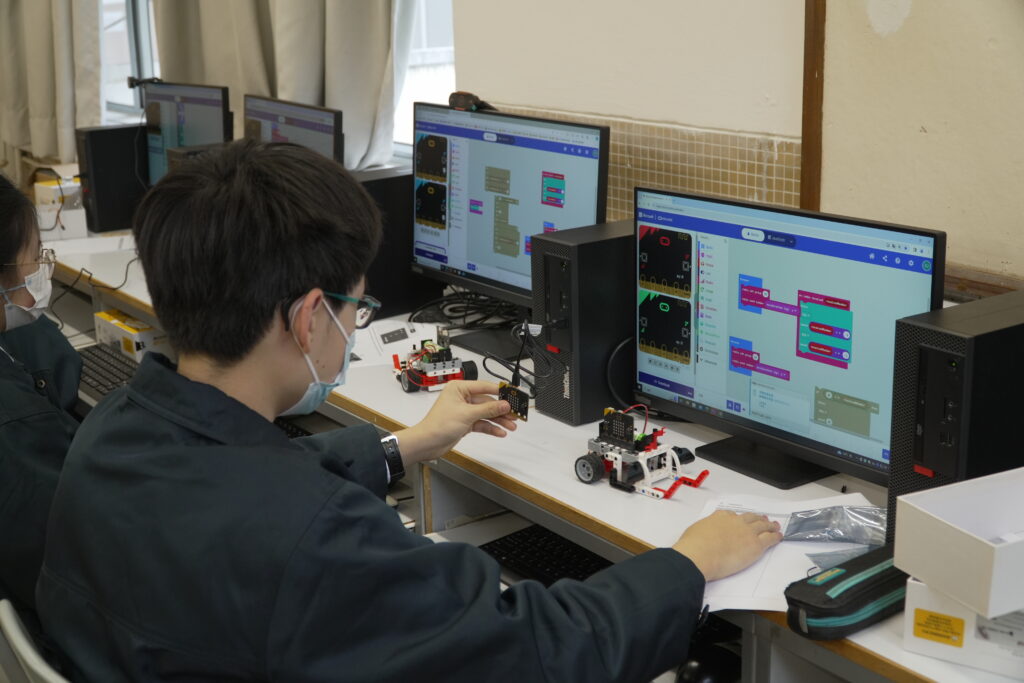

初中電腦科作出大改動

此外,該校還非常重視STEAM教育。作為一名IT科老師出身的校長,黃校長深刻理解科技思維。近年,鄧顯紀念中學進一步加強了STEAM教育的發展,鼓勵學生探索和創新,培育學生在21世紀需要的技能,所以在德育課程也增新了一些關於科技的教材,包括人工智慧對學習、對人和生活的影響的主題。同時,初中電腦科課程也作出了大改動,改作ICT & STEM,一方面是有STEM動手做的部分,也有一些創意的培訓,學生可以試用AI工具做創意的部分。

由STEM和ICT到正向教育,這些跨學科體驗和組合反映津貼學校的靈活性和彈性,李主席表示,「這取決於教師的專長以及學校發展的重點。例如,鄧顯紀念中學在文化上已經累積了一定的底蘊,再加上校長本身俱備IT背景,就能夠將兩者融合得更好、更豐富。」

另外,黃校長提到剛上任就遇到疫情,面對各種考驗和困難。他相信一個人無法做到所有事情,幸運的是,老師之間和師生之間建立了良好的關係,大家都非常希望學生能有好成績。當時突然轉為網課時,大家組成了一個團隊進行線上教學。雖然在疫情前,電子教學還處於起步階段,由於校內跨境生無法使用Google平台,疫情期間的電子教學可以說是從零開始。他說:「當時同事齊心協力,相互幫助,使學生在那段時間的學習損失最小化。我認為這種校園文化氛圍對學校的發展非常重要。」

不重功課量 重教學質素

學校的成績非常標柄,大學入學率超過九成,黃校長揭開成績背後的原因,「我們有兩個方面的考量,一是重質,一是不重量。在『量』方面,學校的功課量並不多,我們希望學生透過做作業進行一些反思,有一些基礎題和進階題,但並不是做大量的題目。在『質』方面,我們希望同學將他學到的東西,能以一個真實的環境應用出來的,譬如英文,我們希望同學多一點跟人溝通,所以我們製造一些情景給同學去用英文溝通或面對外籍老師。我們亦希望學生通過做專題研習,應用知識,發揮創意。」

此外,他讚賞教師團隊的認真教學,他們非常細緻地關注每一個細節。如果學生不理解,老師會經常注意並及時提供協助。雖然班級人數超過三十人,但老師知道如何照顧每個學生的需求。他指出,在疫情期間,學校並不會不斷地進行補課,而是在有限的課時內幫助每個學生參與課堂。在跨國學生無法來港的情況下,老師既要面對本地學生的實體課堂,又要面對內地學生的虛擬學習,但他們也會兼顧學生的需求,這也是學校重「質」的一面。

圖片:香港道教聯合會鄧顯紀念中學提供

撰文:周僖婷

責任編輯:陳小芝